研究紹介

研究紹介

赤ちゃんがお母さんのお腹の中で過ごす時間は、ヒトの体の基礎が作られる大切な時期です。

この大切な時期にお母さんを通してお腹の中の赤ちゃんに伝わる様々な出来事は、赤ちゃんの将来の健康や病気のなりやすさに影響することがあります。

このような考え方を「DOHaD」と言います。DOHaDとは「Developmental Origin of Health and Disease」の略称で、胎芽期・胎児期・生後早期における環境要因が将来の健康や疾患発症リスクに影響するという概念のことです。

児の将来の健康や疾患発症リスクは、主に「遺伝要因」と「環境要因」がそれぞれ、あるいは複合的に作用することで形成されると考えられています。DOHaDでは、胎芽期・胎児期・生後早期にもたらされる「環境要因」が、児の将来の健康状態にどのように影響するかについて焦点を当てています。

実際、ヒトおよびマウスを対象としたこれまでの研究で、妊娠中の母親の低栄養などに起因する低出生体重児では将来の肥満や糖尿病の発症リスクが高まることや、妊娠中の母親の感染症によって児の将来の神経発達障害や統合失調症の発症リスクが高まることなどが知られています。

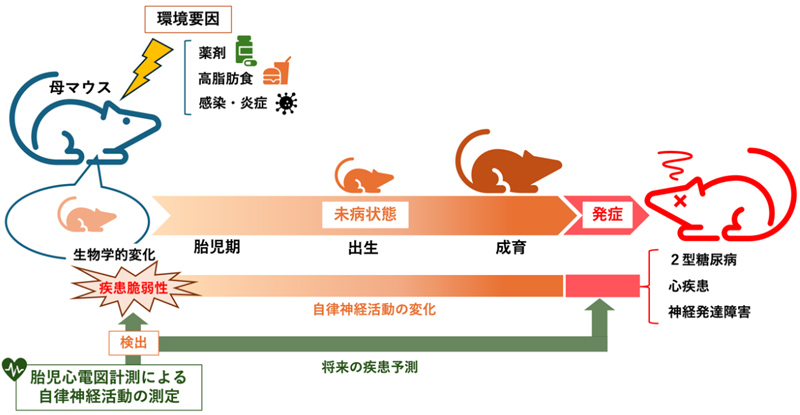

当研究グループではこのDOHaDの概念に基づき、主に胎児期の環境要因に起因した「自閉スペクトラム症(ASD)」などの神経発達障害と、「糖尿病」などの代謝疾患に注目し、胎児期の環境要因の影響によって、どのような生物学的な変化が起き、どのようなメカニズムを経て発症に至るのかについて、マウスを用いて研究を行っています。

ASDなどの神経発達障害や糖尿病などの代謝疾患では、交感神経・副交感神経のバランスが崩れ、自律神経系の機能が異常になっていることが知られています。当研究グループでは、DOHaDの観点から、胎児期の環境要因の影響による生物学的な変化として自律神経系の機能異常が起き、それが脆弱性として長期間にわたって作用して将来の疾患発症リスクにつながっているのではないかと考え、いつから、どのように自律神経系の機能が変化しているかについて研究を進めています(図)。

自律神経活動は、心拍数の変動から評価することができます。心拍数は交感神経・副交感神経の影響で速くなったり遅くなったりすることはよく知られています。このため、心拍数の変動から交感神経・副交換神経の活動を逆算することが可能です。

これまでマウス胎仔の心拍数を正確に計測することは困難でしたが、当研究室でマウス胎仔の心電図を計測する技術を確立し、マウス胎仔の心電図を、連続した長時間、精度良く計測することが可能になりました。この技術を用いて神経発達障害や糖尿病のモデルマウスの胎仔の心電図を計測し、自律神経活動の評価を行っています。

また、当研究室の木村芳孝先生が開発した「ヒト胎児心電図装置」ではヒト胎児の心電図を計測することが可能です。

したがって、ヒトとマウスで同じ指標で評価ができるため、マウスの研究で得られた成果は、ヒトの臨床に直結する重要な知見になり、疾患の胎児期からの超早期診断、超早期治療につながると考えています。

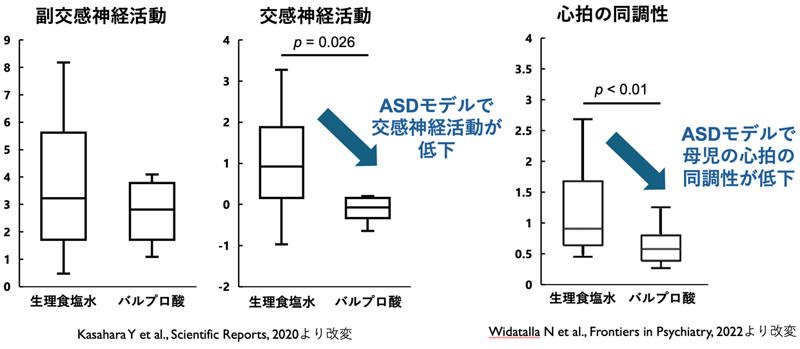

当研究グループでは、これまでにASDモデルマウスのひとつである胎児期バルプロ酸投与モデルを用いて、マウス胎仔心電図の計測と自律神経活動の評価を行いました。その結果、ASDモデルマウスの胎仔では、交感神経の活動が低下していることを明らかにしました(Kasahara Y et al., Scientific Reports, 2020)。自律神経系の制御異常は生後にも引き続いており、産仔が成体となったあとに社会性行動の障害を示すことを確認しました。

また、このASDモデルマウスでは、母親の心拍数変動と胎仔の心拍数変動の同調性が低下することも分かりました(Widatalla N et al., Frontiers in Psychiatry, 2022)。ASDの症状のひとつに「他者とのコミュニケーション障害」がありますが、胎児にとっての唯一の他者である「母親」との心拍変動の同調性が低下することは、広い意味での「他者とのコミュニケーションの障害」である可能性があり、これまでに発見されていなかったASD症状のひとつである可能性を示唆しました。

他にも、母体炎症、加齢、糖尿病などのモデルマウスを用いた胎仔自律神経評価を進めており、いくつかの非常に興味深い結果が得られています。

あわせて、社会性や不安、うつなどを評価する行動試験や、遺伝子発現解析、組織学的な解析を組み合わせて、DOHaDによる疾患の統合的な研究を実施しています。